Digitale Souveränität : Deutschland wohnt technologisch zur Miete : Myra Security Halle 7, Stand 7 – 204

Deutschland fordert digitale Souveränität – lebt im Alltag aber den US-Stack. Zwischen Forderungen, Selbsteinschätzung und gelebter Praxis klaffen große Lücken. Katharina M. Schwarz, Head of Global Affairs bei Myra Security, legt anhand neuer Studiendaten dar, wie es um die digitale Souveränität hierzulande bestellt ist und wo die größten Hürden liegen.

Kaffeeduft erfüllt den Raum, die Dashboards leuchten grün. Nichts deutet auf Probleme hin – bis die Finanzabteilung auf die neue Lizenzrechnung hinweist. Der Preis zieht an, die Klauseln auch. „Was, wenn der Anbieter morgen die Regeln ändert?“, fragt der CISO. Niemand antwortet. Man hat sich eingerichtet im bequemen Schatten eines globalen Ökosystems, das sich anfühlt wie eigene Infrastruktur – aber jemand anderem gehört.

Fragen wie aus diesem beispielhaften Szenario dürften sich viele Entscheidende in den vergangenen Monaten gestellt haben. Diskussionen rund um die digitale Souveränität sind überall zu finden. Doch wo steht Deutschland hier genau? Antworten hierzu liefert die Studie „The State of Digital Sovereignty 2025“. Im Auftrag von Myra befragte Civey dafür 1500 IT-Entscheidende in Deutschland.

Europäische Lösungen für Public- und KRITIS-Sektor

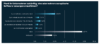

Konsens im Maschinenraum: 84,4 Prozent der IT-Verantwortlichen fordern, dass Staat und Betreiber kritischer Infrastrukturen vorrangig europäische Anbieter nutzen. „Ja, auf jeden Fall“ übertrumpft sogar das vorsichtigere „Eher ja“. Nur 8,3 Prozent sprechen sich dagegen aus. Das ist ein klares Mandat – und ein Auftrag an Beschaffung, Regulierung und Budgets, diese Linie konsequent zu fahren. Gleichzeitig zeigt die Studie aber auch: In den eigenen Unternehmen bleibt die Umsetzung zäh; weniger als ein Drittel plant binnen 24 Monaten die Einführung europäischer Software, fast die Hälfte winkt ab. Die Sonntagsreden sagen das eine, die Wochenpläne das andere.

Abhängigkeiten dort, wo es weh tut

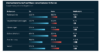

Besonders in wichtigen Zukunftsfeldern, in denen sich kritische und sensible Prozesse – und damit auch Daten – bündeln, hängen Unternehmen am digitalen US-Tropf. 39,7 Prozent empfinden eine starke bis sehr starke Abhängigkeit bei Cloud-Services, 39,5 Prozent in der Cybersicherheit; bei KI-Infrastruktur sehen 36,6 Prozent dasselbe Muster. In der Praxis nutzen nur 20,5 Prozent europäische Security-Lösungen; bei KI-Infrastruktur sind es mit 10,2 Prozent sogar noch weniger. In Cloud-Umgebungen bleibt der EU-Anteil ebenfalls unter 25 Prozent.

Ein Blick auf die „grünen Zonen“ relativiert nur wenig: In Enterprise Resource Planning (ERP) und Finanzsoftware ist Europa traditionell stark – 39,6 Prozent beziehungsweise 41,5 Prozent nutzen bereits europäische Lösungen, die wahrgenommene Abhängigkeit fällt dort deutlich geringer aus. Diese Inseln sind jedoch nur ein Hoffnungsschimmer, solange wichtige Bereiche wie Cloud, KI und Security fest in US-Hand bleiben.

Wahrnehmungslücke: Des Kaisers neue digitale Kleider

Die Studie zeigt eine doppelte Blindstelle. Erstens: Viele Entscheidende kennen europäische Alternativen nicht. In ERP, Customer Relationship Management (CRM) und Finanzen nennen knapp die Hälfte konkrete Anbieter; bei Collaboration und KI liegt die Bekanntheit nur bei 21,8 beziehungsweise 21,9 Prozent. Selbst in der Security wissen nur 32,4 Prozent von europäischen Optionen. Sichtbarkeit entscheidet – wer Alternativen nicht kennt, migriert nicht. Die Folge ist eine anhaltende Präferenz für US-Lösungen.

Zweitens: Viele überschätzen die eigene Unabhängigkeit. In der KI-Infrastruktur nutzen nur 10,2 Prozent europäische Lösungen, aber mehr als die Hälfte bewertet die Abhängigkeit als schwach oder nicht vorhanden. In der Security liegt die Nutzung europäischer Produkte bei 20,5 Prozent – trotzdem schätzen 47,2 Prozent der Befragten die Abhängigkeit als gering ein. Souverän im Selbstbewusstsein, aber im digitalen Sinne weitgehend nackt.

Wechselbereitschaft: Mehrheit hält an US-Lösungen fest

Nur 20,4 Prozent der befragten Unternehmen befinden sich bereits aktiv in der Einführung einer oder mehrerer europäischer Lösungen. Weitere 12,3 Prozent planen dies innerhalb der nächsten zwei Jahre. Parallel dazu bleibt das Lager der Zauderer groß: 47,7 Prozent planen gar keinen Umstieg, 17,4 Prozent sind unentschieden oder wissen es nicht. Ein umfassender Trend zu mehr digitaler Souveränität ist bislang nicht zu erkennen.

Was braucht es also, um Entscheidende vom Wechsel zu überzeugen? Leistungsparität ist dabei das wichtigste Kriterium: 69,9 Prozent der IT-Entscheidenden würden auf europäische Software umsteigen, wenn diese die gleiche Funktionalität und Zuverlässigkeit wie die bestehende Lösung bietet. Datensicherheit ist nahezu ebenso relevant: 69,4 Prozent nennen sie als Hauptmotiv für einen Wechsel. Zwei Drittel (66,5 Prozent) der Unternehmen wären bei deutlich niedrigeren Kosten bereit, auf europäische Lösungen umzusteigen. Ein weiterer Faktor: Für 62,5 Prozent der Befragten ist die garantierte Datenspeicherung in der EU ein entscheidendes Kriterium für die zukünftige Nutzung europäischer Software.

Politik und Praxis: Rückenwind statt Rezepte aus der Mottenkiste

Frankreich hat mit dem 2021 gestarteten Programm „Parcours de cybersécurité“ gezeigt, wie staatliche Förderung die digitale Souveränität stärken kann. Unter der Leitung der nationalen Cybersicherheitsbehörde ANSSI wurden 945 Einrichtungen finanziell unterstützt, darunter Kommunen, Krankenhäuser und weitere öffentliche Institutionen. Das Programm umfasste standardisierte Audits und die Realisierung von über 3000 Sicherheitsmaßnahmen wie die Härtung von Systemen, Netzwerksegmentierung und Backup-Strategien. Die Einrichtungen trugen lediglich einen 30-prozentigen finanziellen Eigenanteil an den nötigen Maßnahmen. Im Schnitt investierten sie aber 30 Prozent mehr als nötig. Letztlich stieg der durchschnittliche Cyber-Reifegrad der Teilnehmenden durch das Projekt von „D+“ auf „B“.

Finanzielle Anreize sind ein zentraler Hebel. Mehr als die Hälfte der Entscheidenden würde bei entsprechender Förderung einen Wechsel zu europäischen Anbietern erwägen. Ein in Deutschland eingeführter „Souveränitäts-Check“ bei öffentlichen IT-Beschaffungen – wie er bereits für Hoster existiert – könnte die Prüfung europäischer Alternativen rechtlich verankern und deren Sichtbarkeit erhöhen.

Fazit: Souveränität heißt nicht Autarkie

Die Daten der Studie sprechen eine deutliche Sprache: breite Zustimmung für europäische Lösungen in KRITIS, kritische Abhängigkeiten bei Cloud, KI und Security, Wissenslücken bei Alternativen und eine Wechselbereitschaft, die an harte Kriterien gebunden ist. Europa muss nun eine entsprechende technologische Landschaft aufbauen. Dabei geht es nicht um Autarkie, sondern darum, einen Gegenpol zur Dominanz der US-Techgiganten zu schaffen. Klar, dieser wird nicht von heute auf morgen entstehen – aber weiterhin nur auf Sicht zu fahren, ist keine Option. Langfristig wird der Markt in Deutschland und Europa hierdurch diverser, stärker und innovativer. Ein Markt, der tatsächliche Wahlfreiheit und damit reelle Souveränität bietet.